La discursividad respecto a Estados Unidos y los usos de su imagen por los proponentes del Informe sobre la abolición inmediata de la esclavitud en la isla de Puerto Rico de 1867 presenta problemas interpretativos. Una alianza entre los abolicionistas radicales procedentes del separatismo y los del liberalismo reformista gradualista no podía ser duradera. La Junta Informativa había sido convocada para, en lo social, discutir la situación laboral y no la abolición. Desde mi punto de vista había algo de maniobra en el reclamo común. Es posible que los representantes imaginaran que exigiendo lo máximo podrían conseguir lo mínimo. En realidad, la proposición esperaba colocar al esclavismo español y a su institucionalidad contra la pared a sabiendas de que su objetivo no se cumpliría.

Fragilidades: ¿Cómo alcanzamos la modernidad?

La alianza entre los liberales reformistas y los separatistas planteaba una serie de contradicciones. Utilizaban a Estados Unidos como modelo modernizador a la vez que lo esgrimían como un arma para chantajear a España al mostrarlo como una amenaza a la permanencia de aquella en el hemisferio. Suponer que al abolir la esclavitud en Puerto Rico se evitaría la intervención de aquel país en los asuntos españoles no era creíble. No fue la única ocasión que se recurrió a ese argumento trivial. La situación recuerda la de 1897 cuando muchos autonomistas y conservadores imaginaban que, imponiendo a toda costa y sin el debido proceso parlamentario una carta de derechos, una ley electoral y una autonomía colonial moderada, se evitaría la intervención de aquel país en el conflicto cubano.

La alianza táctica de 1867 era tan quebradiza como las bases en las cuale se sostenía. El afán modernidad de unos y otros era el mismo. Los abolicionistas liberales reformistas o especialistas confiaban en alcanzarla al lado de la España liberal monárquica o republicana, y en que esta nueva entidad, una vez consolidada, reconocería la igualdad con la que aquel sector ideológico fantaseaba.

Los abolicionistas separatistas independentistas sostenían que, al lado de España, monárquica o republicana, nunca seríamos modernos y por eso confluían en invocar la amenaza estadounidense para espolear el cambio. No empece, reconocían al menos dos cosas. Por un lado, que la abolición no era todo el contenido de lo “moderno”; y, por otro lado, que esa y cualquier otra reforma sería más accesible fuera del control de España.

La representación que cada sector se había elaborado sobre España estaba en los extremos opuestos. El contraste entre españolizar (asimilar) o desespañolizar (separar) era el núcleo del diferendo y un dilema sin solución.

Betances Alacán apostaba a la “desespañolización”, una metáfora razonablemente parecida a la “descolonización”, como respuesta a la incapacidad de España de adelantar el progreso de Puerto Rico [1]. En cierto modo, la “desespañolización” material y espiritual, ante el fracaso de los proyectos rebeldes de 1868 en Lares y Yara, acabó por vincularse a la confederación antillana, un proyecto compartido por separatistas independentistas y anexionistas que apenas germinaba en 1867. Para los independentistas, aquella meta se garantizaría intensificando las relaciones con la Europa avanzada. Para los anexionistas, intensificando las relaciones con Estados Unidos. La representación de aquel país en uno y otro territorio era disímil.

Rupturas de un proyecto de liberación

La convergencia ideológica entre reformistas liberales y separatistas terminó poco después del fin de la Junta Informativa de Reformas por cuestiones que no se circunscribían a la cuestión de la esclavitud y su abolición. Las porfías tuvieron que ver con un desacuerdo en cuanto a la táctica y la estrategia a seguir a la hora de adelantar ese y otros cambios. En cuanto al asunto de la esclavitud, los separatistas acabaron por asumir que la abolición solo sería posible de la mano de la independencia. En cuanto al cambio político, se consideró que, para concretar el rompimiento con España, habría que recurrir a la lucha armada. Como era de suponerse, usaron el fracaso de la Junta para estimular, sin éxito, la radicalización de los liberales reformistas. Aquel era un sector resiliente que confiaba en la España liberal y cuyos postulantes no estaban dispuestos a confrontarla fuera del marco de la legalidad. La mítica reunión en la finca “El Cacao”, propiedad de Luis Gustavo, hermano de José Julián Acosta en el verano de 1867, fue el escenario de una ruptura que dejó a los separatistas aislados de un importante segmento de los liberales [2].

La vigilancia sobre los firmantes del Informe… y el hecho de que Ruiz Belvis tomase la decisión de evadirse del país a fin de articular con Betances Alacán una conjura separatista independentista, opción de la que hicieron depender la abolición radical de la esclavitud en adelante, abrió un abismo entre ambos sectores. El nacionalismo político de la década de 1920 y 1930, ante el imperialismo estadounidense, trató sin éxito de subsanar aquella fisura.

Tras el rompimiento, cuando los separatistas llamaban la atención sobre la esclavitud, lo hacían con el propósito de adelantar la independencia y, de paso, confirmar la distancia que los separaba de los liberales reformistas. Ese sector acabó por rechazar cualquier colaboración con los separatistas por su disposición a apelar a la violencia y no porque estuviesen menos comprometidos con la abolición.

En cierto modo, la abolición de la esclavitud en 1873 desmintió a los separatistas al demostrar que una abolición gradual y conservadora era posible. El acto estimuló la reanimación de la fe en la España liberal y su capacidad para conducir a la colonia por la ruta del progreso y los moderó aún más, redirigiéndolos del asimilismo al autonomismo. La diferencia de estas tendencias en el seno del liberalismo no eran muchas. Una y otra asegurarían que Puerto Rico seguiría siendo español y mantendría una distancia segura de Estados Unidos, considerado un excelente socio económico del cual había que mantener cierta distancia política. El “autonomismo asimilista”, que fue lo que se impuso en 1897, fue una expresión política más del integrismo de buena fe que caracterizó al liberalismo en general [3].

El hecho de que el Informe… de 1867 se hiciera público en 1870 en Madrid en un impreso del Establecimiento Tipográfico de R. Vicente y que circulara entre el exilio antillano confirma su transformación en una pieza de carácter propagandístico [4]. El volumen, que fue producido por un editor respetable, demuestra que la abolición radical era un eje fundamental para la cohesión del separatismo en general, fuese este defensor de la independencia o de la anexión. La presencia de dos voces liberales reformistas en la portada solo servía para recordar que la alianza con aquellos había terminado.

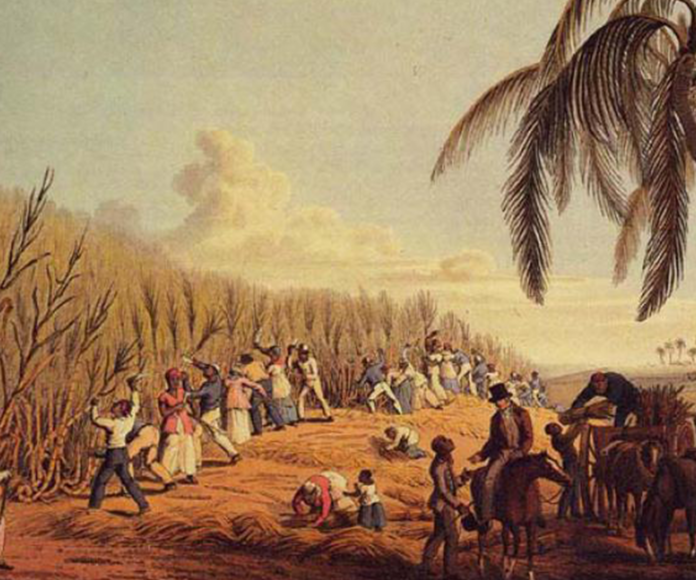

Otro punto de disenso entre los abolicionistas liberales reformistas y separatistas entre el 1867 y el 1873 fue el asunto de la indemnización. Dentro del lenguaje liberal, la “indemnización” no era otra cosa que una compensación por la pérdida de una propiedad reconocida como “legítima” por un orden que procedería a “ilegitimarla”. Desde la perspectiva del derecho, la abolición no era más que una expropiación forzosa. Dado que se asumía que la retribución por la pérdida de un bien de capital (el esclavo) se reinvertiría en la modernización de la industria para hacerla más competitiva en un mercado en el cual los azucareros iban en retroceso, el estado debía estar dispuesto a concederla y los ex-esclavistas dispuestos a recibirla. Es probable que, incluso los abolicionistas más convencidos de que la emancipación era un acto humanitario o filantrópico, estuviesen tan ansiosos por obtenerla como los conservadores. Pero la “indemnización” equivalía a aceptar que el esclavo era una res o cosa, un bien de capital más. La compensación serviría para comprar tecnología, adelantar la centralización de la producción cambiando las condiciones del mercado y mitigar los costos de la mano de obra en el marco del trabajo libre, plazas que habrían de ocupar los libertos, un nuevo jugador en el entramado de la sociedad puertorriqueña.

Al recorrer aquel proceso, dos asuntos han sido pasados por alto una y otra vez. Primero, la tendencia de los liberales reformistas y separatistas en 1867 a idealizar la mano de obra libre como signo de progreso de carácter igualador y benefactor. Segundo, la propensión a edulcorar las condiciones de vida social de los trabajadores libres en el contexto de Estados Unidos, así como a celebrar su vida económica y social. En cierto modo, daban crédito a un tipo de “sueño americano” propio de su tiempo.

Este no es el lugar para discutir la situación de la clase obrera en aquel país en el último tercio del siglo 19. Solo haré un par de observaciones al respecto. En un valioso estudio sobre la historia del terrorismo, el historiador alemán Walter Laqueur (1921-2018), al comentar la evolución de la violencia y su relación con el anarcosindicalismo y los conflictos laborales en aquel país, no vacilaba en afirmar que “casi desde sus inicios, las disputas laborales en Estados Unidos fueron más violentas que en Europa” [5]. El apunte se hacía a la luz de la experiencia de los Molly Maguires irlandeses en la década de 1870 vinculados a la industria minera y la bomba de Haymarket en 1886 en Chicago. De otra parte, la movilización de las fuerzas armadas contra trabajadores en huelga era común. Ya se sabe la tarea que en ese ámbito cumplió el General Nelson A. Miles (1839-1925) entre mayo y junio de 1894, en medio de un conflicto en la industria ferroviaria Pulmann a las afueras de Illinois que tanto afectó el tráfico ferroviario en el medio oeste de Estados Unidos [6]. En general, la utopía moderna, en lo que al trabajo y los trabajadores se refería, poseía dos rostros.